気仙沼市で震災の津波により行方不明になっていた「魚魂碑」(鮭供養碑)が発見された。

傷だらけながら「魚魂碑」の文字が金色に輝いているよう。

大津波を乗り越え、懸命に復興を歩む人々の前に出現した「震災の証」。

(鯨供養碑 延享三年1746 南三陸町)

いにしえから

現代にいたるまで日本列島の人々は自然の恵みの命をいただいている感謝の念を不朽の形で表現してきました。

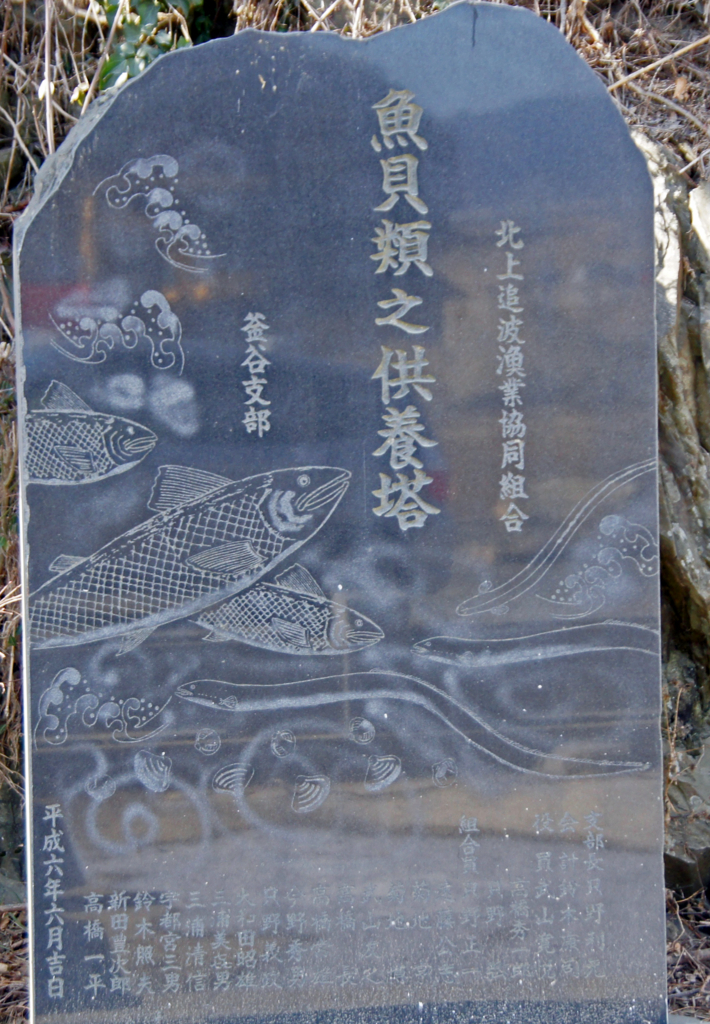

わたくしも宮城県の沿岸各地で江戸時代から現代に続くいくつもの魚貝の供養碑を見てまいりました。

そして、1月13日の三陸新報社の記事(ネット版・下記)、不明の魚魂碑見つかる 小泉川サケ供養(気仙沼市)の報にであい、大震災津波で流された鮭供養碑の発見を大いに喜びました。

「気仙沼市本吉町の小泉川でサケを供養するために建立され、東日本大震災の津波で行方が分からなくなっていた「魚魂碑」が、約6年ぶりに見つかった。12日に発見場所の近くで御神抜きの神事が行われ、関係者が感謝を込めて手を合わせた。

魚魂碑は、ふ化放流を目的に捕獲されたサケの霊を供養するため、1985年に本吉町泉地内の小泉川鮭増殖組合の番屋と採卵場近くに建立された。組合関係者も長い時間をかけて探したが発見できないでいた。昨年12月に河川堤防工事の際に見つかった。」(以上ネット版)

しかし、友人の知らせでは新聞記事の最後に「今後、処分」とあるとのこと。なにかの間違いではないかと思い、新聞記事の原文を確認しました。

「不明魚魂碑見つかる 小泉川サケ供養 神事で感謝、大漁へ誓い新た

「(ネット版と重なる部分略)組合関係者も長い時間をかけて探したもののとうとう発見できず、同町新圃の沢地内に再建されたふ化場脇に15年10月、新しい魚魂碑を建てていた。

発見されたのは、震災から約5年9ヵ月がたった昨年12月。県の河川堤防工事を請け負っている戸田建設・淺沼組・三浦組JVの作業員が、重機で土を掘る作業中に大きな石を見つけ、魚魂碑であることを確認した。高さ約1mの石碑は、元の位置から数十メートル離れた場所に埋まった状態で見つかった。

表面にがれきが当たってついたと兒られる傷は多いが、原形をとどめ、「魚魂碑」の刻字もしっかり確認できる。

神事では、捕獲したサケをささげ、長くサケ漁を続けられていることや、無事に魚魂碑が見つかったことを感謝した。及川安五郎組合長は「探していた魚魂碑が見つかってよかった。素晴らしい資源を育ててきた先人にならって、これからも大漁となるよう努力していきたい」と話し、来春以降の親魚の遡上、稚魚の放流を期待していた。」

この記事に大いに喜んだしだい。

しかし、続けて「見つかった魚魂碑は今後、処分するという。」という言葉で締めくくられている。絶句。。。

何かの間違いではなかろうか。

生き物供養碑は漁民の祈りの証として、さらには地域の歴史文化遺産としても各地で大事にされているのである。誤報であることを大いに期待したい。

【提案】

もしかすると、新しい魚魂碑を建ててしまった後の発見なので、「神抜き」すれば「処分」でいいという意味でしたら。。

大震災の津波から生還したこの供養碑は、震災と復興の地域の方たちの思いと歴史を伝える極めて価値があるものだと思います。

小泉地区、そして気仙沼市の歴史遺産、とりわけ震災遺産であり、さらに、いわば「東日本大震災遺産」を構成するという価値があるのではないでしょうか。

新しい魚魂碑の隣りに設置して、「大震災を乗り越えた復興物語」の一節を、生還した「魚魂碑」という不朽の形として、子どもたちに、子々孫々に伝えていく方がよいのではないかと心から思います。いかがでしょうか。

【追記 2017.1.17】

多くの方から小生の考えに賛意をいただきまことに有難うございました。

N氏からは「獲った鮭のお墓ということなら、魂抜きは妥当な「移転のための作法」かもしれませんが、私が知りうる範囲では供養塔は記念碑でもありますので、魂抜きした後、新たに魂入れして移転しなければならないと思います。

どこかに妥当な移転先が見つからないでしょうか? その時代その時代の記念碑として、新旧交代という発想ではなく、歴史にとどめてほしいと思います。」

とコメントをいただきました。元の場所に建つのが一番よいのですが、現実的には氏の言う通りだと思います。多くの人が訪れることができる場所だとよいと思います。

【小泉・本吉町・気仙沼市についてのリンク】

小泉川鮭増殖組合|宮城県気仙沼市本吉町新圃の沢1−1|0226-42-2408 無料電話案内 104.com

「【小泉川 鮭(サケ)漁始まる】

小泉川(津谷川)で鮭増殖事業に伴う捕獲と採卵が始まっています。小泉川における鮭増殖事業の歴史は古く,明治20年(1887年)頃には組合組織が出来上がり,当時の小泉村の直営事業として行われていました。現在は小泉川鮭増殖組合が運営管理を行い,川で捕獲・採卵・放流し,宮城県沿岸漁業のサケ漁,水産加工業や流通業等の産業振興に大きく貢献しています。震災による津波でふ化場が壊滅的な被害を受けましたが,昨年は1万4千匹を捕獲し,770万匹を放流しました。今年は捕獲を3万匹,採卵1,500万粒,稚魚放流1,000万匹を計画しています。」(小泉公民館FBより)

www.facebook.com

小泉川鮭増殖組合

ameblo.jp

全優石が“アートでつなぐ”「NEW津波石」を建立

tsunami-ishi.jp

- 作者: 三陸新報社

- 出版社/メーカー: 三陸新報社

- 発売日: 2012/03

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

東日本大震災 気仙沼市本吉町小泉地区 復興・ 再生への道(其の360)|勝手気ままに…since2005 ~光の射す方へ~

小泉っ子よ、過激に遊べ!谷 太郎さん(仮名)[宮城県気仙沼市本吉町] | 東日本大震災 RQ聞き書きプロジェクト 「自分史」公開サイト

大好きな小泉を子どもたちへ継ぐために―集団移転は未来への贈り物

- 出版社/メーカー: みんなのことば舎

- 発売日: 2013/07/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

【魚の供養碑】

(釜石市 とど供養碑)

シンポジウム〈生き物のいのちと感謝のこころ-魚・草木・馬-〉 供養の心は全国共通

blogs.yahoo.co.jp

生き物供養碑 topic map

鮭霊塔 南相馬市泉

「泉」という地名が多いのはなぜでしょう。

鮭供養塔 泉田川漁業協同組合

魚魂碑 江の川魚協

blogs.yahoo.co.jp

blogs.yahoo.co.jp

黒森神楽巡行宝来館2─昼神楽 - JIEN記

tentijin8.hatenablog.com

d.hatena.ne.jp

【釣行記】宮城県小泉川「調査に参加して、サケを釣ってきた!」 | 海釣り公園や人気のエギングなど陸っぱりのことなら ~ 陸っぱり道 ~ | つり通信:@niftyつり

津波に関わる「石」の動向

◎津波石の現地展示

津波石の現地展示(毎日新聞)Web東海新報|よみがえった津波石、吉浜の保存会による周辺整備工事完了/大船渡(別写真あり)

吉浜の津波石|観光情報|大船渡の観光と物産

www.city.ofunato.iwate.jp

三陸国道事務所 津波石の訓導 釜石市地図

石造物は現代のものを含めて地域の歴史を語る遺産(資産)です。

tentijin8.hatenablog.com

【付記】

日本人の生き物への眼差し

- 作者: 末木文美士

- 出版社/メーカー: サンガ

- 発売日: 2016/02/28

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

草木成仏の思想 末木文美士著 意図的誤読が開いた世界||NIKKEI STYLE

- 作者: 高木大祐

- 出版社/メーカー: 慶友社

- 発売日: 2014/02/25

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

第一部は「漁業と仏教民俗」として、漁業にかかわる動植物供養と祈願の様相をみていく。第二章の鮭供養の事例では、人工ふ化事業の実施、海面での建網漁の衰退といった時代背景を持ちながら、各地域で鮭に与えられている位置付けと、鮭という魚そのものの特質を反映して供養が行われている様子を描く。第二章では、ハマチ、真珠貝、鰻と三種の養殖漁業に着目し、それぞれの生業が持つ困難さを背景として、供養という儀礼が必要とされていることを明らかにする。」(著書データベースより)

「鮭供養」の背景

「ただ、機会も地域も限られていたにも拘わらず、「鮭千本は人一人」の伝承は周辺に根付いていた。そして大規模な建網の導入や人工孵化の成功といった契機で一千本の捕獲が可能な地域が増加すると、これらの地域も「鮭千本は人一人」の伝承に従い、鮭供養の習俗も広がっていったのである。このことを考えれば、鮭供養は歴史の残滓といった存在ではなく、近現代の漁民が必要とした習俗であるということが言えるだろう。そして、鮭供養の広がりには鮭漁業の発達が欠かせなかったことも明らかである。津軽石での供養の歴史も、人工孵化事業の発展と軌を一にしている。いずれ朽ちて消えてしまう塔婆を使っている地域が多く、石碑建立は昭和三十年代(一九五五~一九六四)以降に限られるため、いつから始まった習俗であるかを明らかにするのは困難だが、供養という発想の根は古いものであるにしても、一つの習俗としての結実には近代鮭漁業の発展が密接に関わっていることが明らかである。言い換えれば、漁民達が初めて安定して経済的に鮭に依存できるようになったとき、大量に鮭を捕ったら供養しなければならないという伝承と習俗がそこに存在し、漁民達がこの伝承に従ったということである。」

「鮭供養の習俗が存続されてきた要因として、

第一には頭を叩いて殺すという独特の動作により、実感が残る形で殺す行為があること、

第二に鮭に関する死と再生のイメージがあり、特に、そこに人工孵化という人為の手を加えたこと、

第三に待って獲るという漁の形態から、鮭を獲る場所に供養の意識が向いていること、

そして第四に鮭と鮭漁が地域の象徴の役割を担っていることが「鮭のおかげ」という観念を強くさせていることの四点を確認できた。また、鮭供養の習俗は近現代における鮭漁業の発展とともに広がったものであり、その意味でも漁の特質が供養と結びついていることを明らかにできた。このような生業の特質なくして、鮭供養は存続してこなかっただろう。

最後に、これがなぜ供養という形をとっているのかについて付け加えておきたい。「鮭霊塔」という石碑銘に明らかなように、漁民の発想の原点は鮭の霊に対し、何らかの儀礼を行う、ということにある。そこで供養という形がとられたのは、霊を祀る儀礼として最も身近であったのが供養に他ならないからではないか。ここに仏教が日本で遂げた変容の典型が表れている。供養とはそもそも三宝に供物を捧げることである。しかしそれが先祖供養という形を通して、霊を祀る儀礼であるという理解に変化していたことは、この鮭供養の事例において非常に鮮明になっている。その理解の上で、寺院は漁民に供養という形を提供し、鮭供養という仏教民俗がその現場に生まれたのである。」(高木大祐「漁業と供養」より)

新たな疑問→鮭供養碑の「供養」解除が、なぜ「御神抜き」なのか。教えていただければ幸いです。

生き物供養碑 topic map

◎注目記事

natalie.mu

www.kahoku.co.jp

this.kiji.is

http://www.sanrikushimpo.co.jp/cgi-bin/page.cgi?MODE=3&CATE_ID=0&FILE_ID=33